Die Aussage, dass Wasserfilter potenzielle Keimschleudern sein können, hört man immer wieder. Diese pauschale Behauptung sorgt für Verunsicherung. Doch wer sich genauer mit den verschiedenen Filtertechnologien auseinandersetzt, erkennt schnell: Das Risiko einer Verkeimung ist je nach Filtertyp sehr unterschiedlich.

Zu den gängigsten Wasserfilter-Typen gehören:

- Tischkannenfilter

- Ionenaustauscher

- Umkehrosmose-Anlagen

- Aktivkohle-Blockfilter

Vor allem bei den weitverbreiteten Kannenfiltern ist Vorsicht geboten, da das gefilterte Wasser hier schnell verkeimen kann. Fast alle Warnungen vor Keimen in Wasserfiltern beziehen sich auf diese Art von Wasserfilter. Es ist jedoch wichtig, die Unterschiede zu verstehen, denn moderne Aktivkohleblockfilter können beispielsweise keimsicher konstruiert sein.

Verkeimungsrisiko bei verschiedenen Filtertypen

Jede Filtertechnologie hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, besonders im Hinblick auf Bakterien und Keime. Um die richtige Wahl für den eigenen Haushalt zu treffen, muss man die Funktionsweise und die damit verbundenen Risiken genau kennen.

Kannenfilter, oft auch als Tischwasserfilter bezeichnet, sind in vielen Haushalten zu finden. Sie arbeiten meist mit losem Aktivkohlegranulat, manchmal ergänzt durch Ionenaustauscher. Leitungswasser wird von oben eigefüllt und die Schwerkraft sorgt dasfür dass das Wasser durch ein Filterelement sickert.

Ihre Hauptaufgabe ist es, den Geschmack des Wassers zu verbessern und den Kalkgehalt zu reduzieren – ideal für die Zubereitung von Kaffee oder Tee.

Eine umfassende Filterung von Schadstoffen wie Pestiziden, Schwermetallen, Hormon- oder Medikamentenrückständen findet bei diesen Geräten jedoch kaum statt. Der Begriff „Wasserfilter“ kann hier irreführend sein, denn gerade bei Tischfiltern ist das Risiko einer Verkeimung im Vergleich zu anderen Systemen hoch.

Drei Faktoren sind hier besonders kritisch:

Löchrige Filterung: Beim Filtervorgang kommt das Wasser zwar mit dem losen Aktivkohlegranulat in Berührung, aber es kann genauso gut auch daran vorbeifließen. Somit kann baubedingt keine sichere Entnahme von Schadstoffen gewährleistet werden.

Begrenzte Kapazität: Die Aufnahmekapazität des Granulats ist begrenzt. Wird die Kartusche nicht rechtzeitig gewechselt, kann es passieren, dass die zuvor gebundenen Schadstoffe wieder konzentriert an das Wasser abgegeben werden. Diesen Vorgang nennt man Filterdurchbruch. Um dem entgegenzuwirken, wird dem Granulat oft Silber zugesetzt, das jedoch in kleinen Mengen ins Trinkwasser gelangen kann.

Fehlende Kühlung: Bleibt das gefilterte Wasser bei Zimmertemperatur in der Kanne stehen, insbesondere im Sommer, können sich im Wasser vorhandene Keime explosionsartig vermehren.

Labertest zeigen Verkeimung von Wasserfilter

Tipps zur Vermeidung von Keimen bei Kannenfilter:

Um Bakterienwachstum in Kannensystemen zu minimieren:

- Kartuschen alle 150 Liter oder 2 Monate ersetzen

- Kanne wöchentlich mit warmem Seifenwasser reinigen

- Wenn möglich unbedingt im Kühlschrank lagern

- Gefiltertes Wasser nicht länger als 48 Stunden stehen lassen

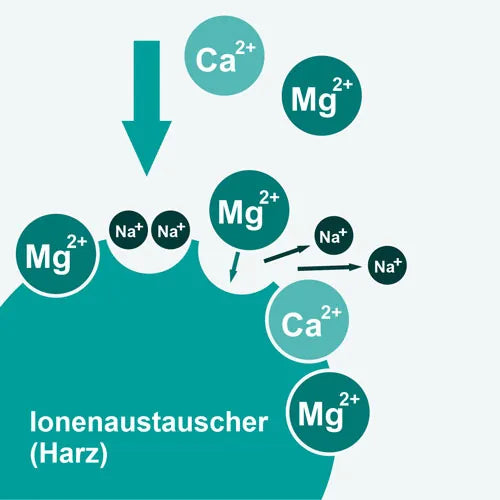

Keime im Ionenaustauscher

Ionentauscher nutzen ebenfalls ein feines Granulat - ein loses Tauscherharz

Ionenaustauscher wurden entwickelt, um gezielt bestimmte Ionen aus dem Wasser zu entfernen. Sie tauschen beispielsweise Calcium-Ionen (Kalk) oder unerwünschte Schwermetall-Ionen wie Blei und Kupfer gegen andere, unbedenkliche Ionen aus. Das Filtermedium besteht dabei meist aus Kunstharz.

Ist die Kapazität des Austauschers erschöpft, muss er regeneriert werden. Passiert das nicht, gibt er die gesammelten Stoffe wieder an das Wasser ab. Die Verbraucherzentrale warnt, dass es für Nutzer oft schwer nachvollziehbar ist, wann der Filter erschöpft ist, was ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln kann.

Idealer Nährboden: Auf der Oberfläche dieses Kunstharzes können sich bei längeren Stillstandszeiten ideale Bedingungen für die Vermehrung von Bakterien und Keimen bilden.

Verkeimung von Umkehrosemoseanlagen

Umkehromoseanlage mit Wassertank

Die Umkehrosmose ist ein physikalischer Prozess, bei dem Wasser mit hohem Druck durch eine extrem feine Membran gepresst wird. Nur Wassermoleküle können diese Barriere passieren. So werden nicht nur Schadstoffe wie Nitrate, Schwermetalle und Bakterien entfernt, sondern auch wertvolle Mineralien wie Calcium und Magnesium.

Das Ergebnis ist hochreines, aber mineralarmes Wasser. Von einem dauerhaften Konsum rät die Verbraucherzentrale aufgrund von Mineralienmangel ab.

Die größte Schwachstelle in Bezug auf Hygiene ist jedoch die Membran selbst. An ihr sammeln sich die herausgefilterten Stoffe an, was sie anfällig für Verkeimung macht. Besonders in den ersten Momenten nach dem Einschalten der Anlage können Keime und Schadstoffe auf die saubere Seite der Membran gelangen.

Verkeimung bei Aktivkohle-Blockfilter

Oft werden Aktivkohlefilter pauschal mit den kritisierten Kannenfiltern gleichgesetzt. Das ist jedoch ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Im Gegensatz zum losen Granulat in Tischfiltern besteht ein Aktivkohle-Blockfilter aus gesinterter, also zusammengebackener Aktivkohle. Diese feste Struktur bietet eine deutlich höhere Filterleistung und Schutz vor Verkeimung:

Inhalt Kannenfilter links - massiger Aktivkohleblock rechts

Oft werden Aktivkohlefilter pauschal mit den kritisierten Kannenfiltern gleichgesetzt. Das ist jedoch ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Im Gegensatz zum losen Aktivkohlegranulat (siehe Bild links) in Tischfiltern besteht ein Aktivkohle-Blockfilter (rechts) aus gesinterter, sehr aufwendig hergestellter Aktivkohle in Blockform.

Diese feste Struktur bietet eine deutlich höhere Filterleistung und Schutz vor Verkeimung.

Vorteil: Wasser muss durch die Porenstruktur im Aktivkohle-Blockfilter und kann nicht mehr vorbeifließen.

Hochwertige Aktivkohle-Blockfilter stellen daher eine wesentlich sicherere und effektivere Methode zur Wasserreinigung durch drei Wirkmechanismen dar:

- Mechanische Filterung: Partikel, die größer sind als die feinen Poren des Blocks (z. B. Rost, Sand, Bakterien), werden wie bei einem Sieb zurückgehalten.

- Adsorptive Wirkung: Schadstoffe wie Pestizide, Hormone und Schwermetalle werden durch Van-der-Waals-Kräfte an der riesigen inneren Oberfläche der Aktivkohle gebunden.

- Katalytische Wirkung: Bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Chlor, werden in den Poren chemisch umgewandelt und unschädlich gemacht.

Professionelle Wasserfilter sind immer leitungsgebunden und nutzen den Wasserdruck um dieses durch eine mechanische Sperre (entweder eine Membran oder den Aktivkohleblock) zu pressen. Keime und Bakterien bleiben somit außen vor:

- Ein Durchbruch ist nicht möglich, immer nachfließendes frisches kaltes Wasser erschwert zudem bakterielles Wachstum.

- Solange die vorgegebenen Wechselintervalle eingehalten werden, ist ein Aktivkohle-Blockfilter keimsicher.

Was ist retrograde Verkeimung?

Ein oft übersehenes, aber wichtiges Thema ist die retrograde Verkeimung. Dieser Begriff beschreibt das Eindringen von Keimen und Bakterien von außen in das Filtersystem – also gegen die Fließrichtung des Wassers.

Dies kann auf verschiedene Weisen geschehen:

- Am Wasserhahn: Der Auslauf des Wasserhahns (Perlator) kommt ständig mit der Umgebungsluft, Spritzwasser oder Schwämmen in Berührung. Keime können sich hier ansiedeln und von dort aus in den Filter „zurückwachsen“, besonders wenn der Filter längere Zeit nicht benutzt wird.

- Durch angeschlossene Geräte: Wenn Geräte wie eine Spülmaschine ohne einen sogenannten Rohrtrenner oder Rückflussverhinderer angeschlossen sind, kann verunreinigtes Wasser aus dem Gerät zurück in die Trinkwasserleitung und somit in den Filter gedrückt werden.

Die retrograde Verkeimung ist ein ernstzunehmendes Risiko, da sie die Schutzfunktion des Filters untergräbt. Sie macht deutlich, dass nicht nur der Filter selbst, sondern das gesamte Umfeld hygienisch einwandfrei sein muss.

Was macht Filter anfällig für Keimwachstum?

Mehrere Faktoren können zum Bakterienwachstum in Wasserfilteranlagen beitragen:

Stehendes Wasser: Wenn gefiltertes Wasser über längere Zeiträume ungenutzt bleibt, vermehren sich Bakterien ungehindert. Diese Stagnation schafft ideale Brutbedingungen, besonders in wärmeren Umgebungen.

Ansammlung organischer Stoffe: Filter fangen organische Partikel ein, von denen sich Bakterien ernähren. Ohne regelmäßigen Austausch unterstützen diese Nährstoffe blühende Bakterienkolonien.

Temperaturschwankungen: Viele Filter arbeiten bei Raumtemperatur, innerhalb des optimalen Wachstumsbereichs für zahlreiche Bakterienarten. Auch Sonneneinstrahlung sorgt für ein besonders beliebtes und warmes Milieu.

Unzureichende Reinigung: Viele Nutzer konzentrieren sich ausschließlich auf den Austausch der Filterkartuschen, während sie die Reinigung des Gehäuses, Behälters und anderer Komponenten vernachlässigen.

Hygiene-Tipps: So verhindern Sie Keime im Wasserfilter

Um Keime im Filter zu vermeiden, befolgen Sie diese Regeln:

- Regelmäßiger Kartuschwechsel: Halten Sie die vom Hersteller empfohlenen Wechselintervalle strikt ein. Lieber etwas früher als zu spät wechseln.

- Gründliche Reinigung: Reinigen Sie das gesamte Filtersystem inklusive abnehmbarer Teile bei jedem Kartuschenwechsel gründlich. Verwenden Sie dazu warmes Wasser und gegebenenfalls Seife und milde Desinfektionsmittel. Gründlich spülen und komplett lufttrocknen lassen.

- Kühle Lagerung (bei Kannenfilter): Lagern Sie Kannenfilter wenn möglich im Kühlschrank. Kalte Temperaturen verlangsamen Bakterienwachstum erheblich.

- Regelmäßige Nutzung: Nutzen Sie gefiltertes Wasser regelmäßig zur Stagnationsvermeidung. Bei Abwesenheit lassen Sie vor und nach der Abwesenheit Wasser durch das System laufen.

- Systemdesinfektion (optional): Desinfizieren Sie periodisch das gesamte System entsprechend Herstelleranweisungen.

Fazit: Gute Wasserfilter sind leitungsgebunden

Die Wahl eines hochwertigen und passenden Wasserfilters trägt maßgeblich zur Sicherheit und Qualität Ihres Trinkwassers bei. Wer auf geprüfte Systeme achtet und Filterkartuschen sowie Geräte regelmäßig wartet, kann sich effektiv vor unerwünschten Keimen und Schadstoffen schützen. Ein durchdachter Umgang mit dem Wasserfilter sichert langfristig nicht nur sauberes, sondern auch gesundes Trinkwasser für die ganze Familie.

Häufige Fragen und Antworten

Ohne fachmännische Wasseranalyse ist dies nicht feststellbar.

Achten Sie auf diese Indikatoren falls der Verdacht besteht, das Ihr Filter bakterielle Probleme haben könnte:

- Ungewöhnlicher Geschmack oder Geruch im gefilterten Wasser

- Schleimiges Wassergefühl

- Sichtbarer Biofilm oder Algenwachstum

- Trübes oder verfärbtes gefiltertes Wasser

- Reduzierte Durchflussrate (kann Verstopfung durch Bakterienwachstum anzeigen)

Um einer Verkeimung im Filter vorzubeugen, geben viele Hersteller Silberionen zur Desinfektion mit hinein. Das Schwermetall Silber gelangt allerdings gerade bei Kannenfilter mit ins Filtrat.

Wir halten diesen Ansatz für zweifelhaft, schließlich können gesundheitliche Langzeitschäden somit nicht ausgeschlossen werden.

Nein, hochwertige Wasserfilter sind nicht gefährlich, wenn sie korrekt gewartet werden.

Pauschale Warnungen beziehen sich meist auf Kannenfilter, bei denen das Wasser lange steht und die Kartuschen nicht rechtzeitig gewechselt werden. Fest installierte Systeme wie Aktivkohle-Blockfilter sind bei regelmäßigem Kartuschenwechsel eine sichere Methode zur Verbesserung der Wasserqualität.

Die Wechselintervalle hängen vom Filtertyp und der Wasserqualität ab. Bei Aktivkohle-Blockfiltern wird ein Wechsel in der Regel alle vier bis sechs Monate nach DIN-Norm empfohlen.

Dies dient nicht primär der Vermeidung von Verkeimung, sondern dem Erhalt der vollen Filterleistung, da die Adsorption der Aktivkohle irgendwann erschöpft ist. Halten Sie sich immer an die Vorgaben des Herstellers.

Ja. Obwohl unser Leitungswasser streng kontrolliert wird, gibt es zum einen Schadstoffe, für die es keine Grenzwerte gibt oder deren Grenzwerte hoch angesetzt sind. Dazu gehören Medikamentenrückstände, Hormone, Pestizide oder Mikroplastik. Und zum anderen diverse potentielle Einfallstore für Qualitätsminderungen wie alte Rohrleitungen oder geruchs- und geschmacksstörende organische Verbindungen.

Ein guter Wasserfilter kann diese Stoffe zuverlässig entfernen und so für zusätzliche Sicherheit sorgen.

- Verbraucherzentrale (2024) - Hinweise zu Wasserfilter-Typen

- Verbraucherzentrale (2025) - Sind Wasserfilter aus hygienischer Sicht notwendig?

- Der Stern (2018) - Labortest zeigt: Wasserfilter sind Brutstätte gefährlicher Keime

- Verbraucherservice Bayern (2023) - Tischwasserfilter: Mehr Schaden als Nutzen?

- Umweltbundesamt (2020) - Ratgeber Trinkwasser aus dem Hahn

- Bundesinstitut für Risikobewertung (2017) - Hygienischer Betrieb von freistehenden

Wasserspendern - ÖKO-Test (2022) - Wie sinnvoll sind Wasserfilter wie Brita & Co.? (Achtung: hier werden nur Kannenfilter thematisiert)

- Stiftung Warentest (2022) - Wasserfilter im Test: Überflüssig bis schädlich (Achtung: hier werden ebenfalls nur Kannenfilter thematisiert)