Seit in den 1990er-Jahren erstmals Arzneimittel in deutschen Gewässern nachgewiesen wurden, wächst die Sorge um die Qualität unserer wichtigsten Ressource. Dieser Artikel beleuchtet, wie diese Rückstände in unser Wasser gelangen, welche Risiken sie bergen und was Verbraucher tun können, um das Problem zu lösen.

Wie gelangen Arzneimittel ins Wasser?

Die Wege, auf denen Medikamente in den Wasserkreislauf und bis ins Grundwasser gelangen, sind vielfältig. Die Hauptquellen sind dabei menschliche und tierische Ausscheidungen sowie die unsachgemäße Entsorgung von Medikamenten.

Ausscheidungen von Mensch und Tier

Der menschliche Körper verstoffwechselt viele Medikamente nicht vollständig. Die Wirkstoffe und ihre Abbauprodukte werden über den Urin ausgeschieden und gelangen so direkt ins Abwasser. Krankenhäuser sind hierbei eine besonders konzentrierte Quelle. Aber auch die Landwirtschaft spielt eine wesentliche Rolle. Allein im Jahr 2023 wurden laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 529 Tonnen Antibiotika in der Tiermedizin eingesetzt. Diese gelangen über Gülle und Mist, die als Dünger auf Feldern verteilt werden, in Böden und Gewässer.

Falsche Entsorgung über Toilette und Spüle

Ein weiterer bedeutender Faktor ist die falsche Entsorgung abgelaufener oder nicht mehr benötigter Medikamente. Viele Menschen werfen Tabletten, Salben oder Säfte einfach in die Toilette oder den Ausguss. Schätzungen der pharmazeutischen Industrie zufolge sind etwa 10 % der Arzneimittelrückstände im Oberflächenwasser auf diese unsachgemäße Entsorgung zurückzuführen. Da es in Deutschland keine einheitliche Regelung zur Medikamentenentsorgung gibt, ist es wichtig, sich bei Apotheken oder lokalen Entsorgungsbetrieben über den korrekten Weg zu informieren.

Abwässerbelastung durch Wirkstoffe aus der Pharmaproduktion

Obwohl in Deutschland streng reguliert, können auch Abwässer aus der pharmazeutischen Produktion zur Belastung beitragen. Weltweit betrachtet ist dies ein erhebliches Problem, wie Studien an Produktionsstandorten in Europa und Asien zeigen, wo extrem hohe Konzentrationen von Antibiotika in Gewässern nachgewiesen wurden.

Welche Medikamente finden sich im Trinkwasser?

Das Spektrum der nachgewiesenen Substanzen ist breit. Laut Umweltbundesamt (UBA) wurden bisher mindestens 414 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe und deren Abbauprodukte in der deutschen Umwelt nachgewiesen.

Zu den häufigsten gehören:

- Diclofenac: Ein weit verbreitetes Schmerzmittel, das oft als Gel auf die Haut aufgetragen wird. Nur ein kleiner Teil dringt ein, der Rest wird beim Duschen abgewaschen und gelangt so ins Abwasser.

- Carbamazepin: Ein Mittel gegen Epilepsie, das chemisch sehr stabil ist und in Kläranlagen kaum abgebaut wird.

- Ibuprofen: Ein ebenfalls gängiges Schmerzmittel, das häufig in Gewässern gefunden wird.

Ethinylestradiol: Ein synthetisches Hormon aus der Antibabypille, das schon in extrem niedrigen Konzentrationen biologisch wirksam ist. - Sulfamethoxazol: Ein Antibiotikum, dessen Vorkommen im Wasser die Entwicklung von multiresistenten Keimen fördern kann.

- Metformin: Ein Antidiabetikum, das in sehr hohen Konzentrationen nachgewiesen wird.

Für Arzneimittel und medizinische Abfallprodukte wie Röntgenkontrastmittel gibt es bisher keine Grenzwerte im Trinkwasser - trotz Novellierung der Trinkwasserverordnung im Jahr 2023. Wer folglich ungefiltertes Leitungswasser trinkt, nimmt somit einen Cocktail verschiedenster Wirkstoffe mit unbekannten Auswirkungen zu sich.

Welche Risiken bergen Arzneimittelrückstände im Trinkwasser?

Die Konzentrationen der einzelnen Stoffe im Trinkwasser sind meist sehr gering und liegen im Nano- bis Mikrogramm-Bereich pro Liter. Dennoch stellt sich die Frage nach den langfristigen Folgen dieser Dauerbelastung.

Umweltbundesamt warnt vor ökologischen Auswirkungen

Die Auswirkungen auf die aquatische Umwelt sind bereits gut dokumentiert. Hormonell wirksame Substanzen wie Ethinylestradiol können bei Fischen zu Störungen der Fortpflanzung und Verweiblichung führen. Dies ist bereits nachweisbar. Das Schmerzmittel Diclofenac schädigt die Nieren von Fischen und kann ganze Populationen gefährden. Antibiotikarückstände fördern die Bildung von Resistenzen bei Bakterien im Wasser, was die Wirksamkeit dieser wichtigen Medikamente auch für den Menschen untergräbt.

Potenzielle Gesundheitsrisiken für den Menschen

Die Forschung zu den direkten Gesundheitsrisiken für den Menschen durch Arzneimittelrückstände im Trinkwasser steht noch am Anfang. Bislang gibt es in Deutschland keine gesetzlichen Grenzwerte für diese Stoffe in der Trinkwasserverordnung. Experten sind sich jedoch einig, dass die Belastung so gering wie möglich gehalten werden sollte (Minimierungsgebot). Besondere Sorge bereiten die sogenannten Cocktail-Effekte: die kombinierte Wirkung verschiedener Substanzen, die zusammen möglicherweise eine größere Gefahr darstellen als jeder Stoff für sich allein. Langzeitstudien zur Aufnahme kleiner Dosen dieser Spurenstoffe über Jahrzehnte fehlen bislang vollständig.

Rückstände von Medikamenten im Trinkwasser sind große Herausforderung für Kläranlagen

Konventionelle Kläranlagen sind nicht dafür ausgelegt, die winzigen und oft sehr stabilen Moleküle der Arzneistoffe zu entfernen. Die üblichen drei Reinigungsstufen (mechanisch, biologisch, chemisch) eliminieren viele Substanzen nur unzureichend.

Das Umweltbundesamt fordert daher seit Jahren den flächendeckenden Ausbau von Kläranlagen um eine vierte Reinigungsstufe. Dabei kommen fortschrittliche Verfahren wie die Ozonung oder die Filtration mit Aktivkohle zum Einsatz. Diese Techniken können einen Großteil der Mikroschadstoffe, einschließlich Medikamentenreste, aus dem Abwasser entfernen. Der Ausbau ist jedoch mit erheblichen Investitionen verbunden, weshalb er bisher nur an wenigen Standorten in Deutschland umgesetzt wurde.

Was können wir tun? Wege zur Reduzierung der Belastung

Die Lösung des Problems erfordert ein gemeinsames Handeln von Politik, Industrie und jedem Einzelnen.

- An der Quelle ansetzen: Der wichtigste Schritt ist, den Eintrag von Medikamenten in den Wasserkreislauf von vornherein zu reduzieren. Dazu gehört die Entwicklung umweltfreundlicherer Medikamente ("Green Pharmacy") und eine bewusstere Verschreibungspraxis.

- Richtige Entsorgung: Entsorgen Sie Altmedikamente niemals über die Toilette oder das Waschbecken. Informieren Sie sich über die korrekten Entsorgungswege in Ihrer Gemeinde. Viele Apotheken nehmen alte Medikamente zurück, oder sie gehören in den Restmüll, wenn dieser verbrannt wird.

- Technischer Ausbau: Die Politik muss den Ausbau der vierten Reinigungsstufe in der Wasseraufbereitung konsequent vorantreiben und finanziell fördern, um die Wasserqualität nachhaltig zu sichern.

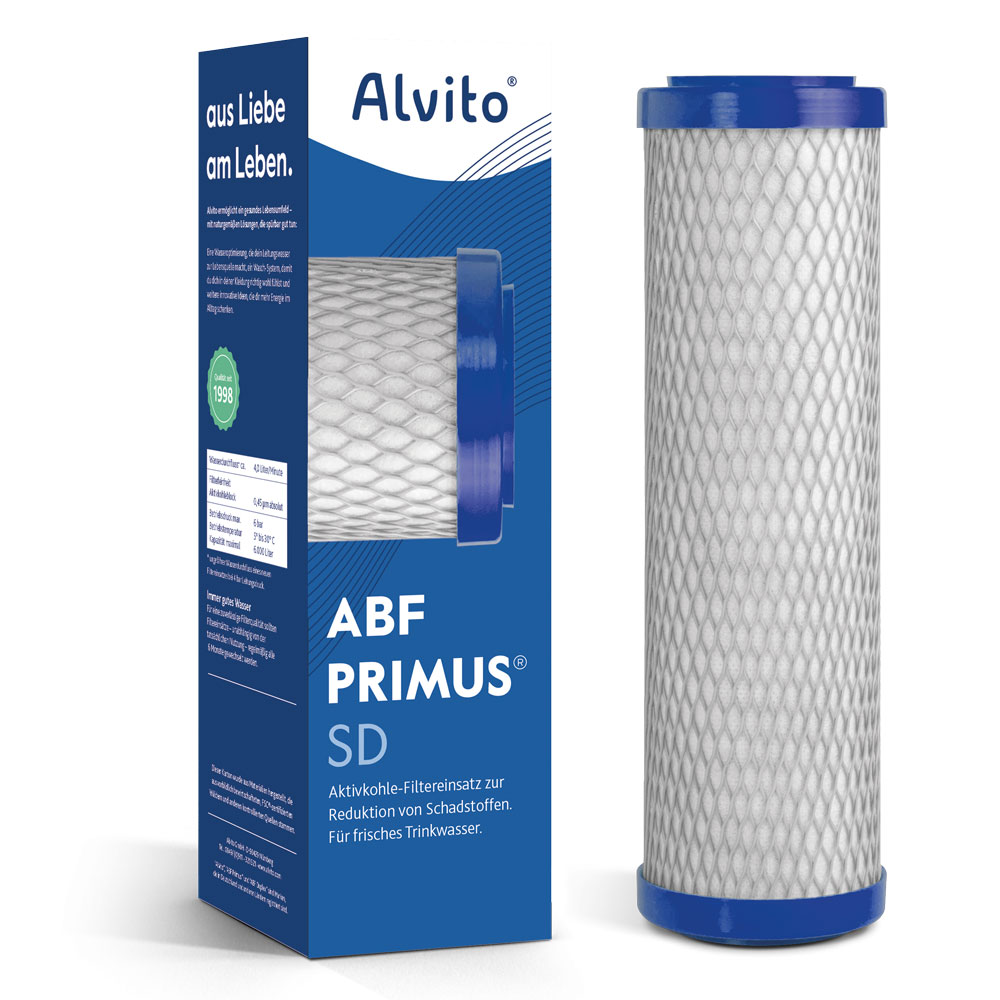

- Wasserqualität zu Hause verbessern: Wer sich zusätzlich schützen möchte, kann auf hochwertige Wasserfilter zurückgreifen. Unsere Aktivkohlefilter sind besonders wirksam bei der Entfernung organischer Verbindungen, zu denen neben Pestiziden auch Hormone und Arzneimittel zählen.

Fazit: Sicher nicht unbedenklich - Handeln ist jetzt gefragt

Medikamentenrückstände im Trinkwasser sind eine komplexe Herausforderung, die unsere volle Aufmerksamkeit erfordert. Auch wenn die Konzentrationen gering sind, sind die langfristigen Risiken für Umwelt und Gesundheit noch nicht absehbar. Prognosen zeigen, dass der Medikamentenverbrauch durch den demografischen Wandel bis 2045 um bis zu 70 % steigen könnte, was die Belastung unserer Wasserressourcen weiter verschärfen wird.

Es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Durch eine sachgemäße Entsorgung und den bewussten Umgang mit Medikamenten kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Gleichzeitig sind politische und technologische Lösungen wie der Ausbau der Kläranlagen unerlässlich, um die Reinheit unseres wichtigsten Lebensmittels auch für zukünftige Generationen zu gewährleisten.

Häufige Fragen und Antworten

Mit modernen Labormethoden wie Flüssigkeitschromatografie und Massenspektrometrie können selbst kleinste Mengen von Arzneimitteln im Wasser erkannt werden.

Arzneimittelreste nie ins Abwasser entsorgen und hochwertige Wasserfilter (z.B. Aktivkohle) zur zusätzlichen Reinigung nutzen.

Die Forschung zu Langzeitfolgen läuft noch; es gibt viele verschiedene Wirkstoffe und mögliche Kombinationseffekte. Behörden setzen aktuell auf das Prinzip der Minimierung.

Ja, Aktivkohle-Blockfilter und Umkehrosmoseanlagen können Medikamentenrückstände aus dem Leitungswasser entfernen.

Vereinzelt können hormonelle Stoffe wie Östrogene im Trinkwasser nachgewiesen werden, im Vergleich zu anderen Arzneimitteln meist in sehr geringen Mengen.

Besonders problematisch sind Hormone, Antibiotika, Zytostatika (Krebsmedikamente) und langlebige Stoffe wie Diclofenac oder Carbamazepin.

- Umweltbundesamt (2023) - Arzneimittelrückstände in der Umwelt

- Deutsches Ärtzeblatt (2018) - Arzneimittel im Trinkwasser

- Ärztekammer NRW (2014): „Arzneimittel und Umwelt” Special zu Arzneimittel im Wasser

- DGVW (2015): Arzneimittelrückstände im Wasserkreislauf

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (2007): Hormonaktive Substanzen und Arzneimittel

-> Empfehlenswert: Wie Medikamente filtern? und Sind Hormone im Trinkwasser ein Problem?