Dieser Beitrag beleuchtet, woher Östrogene im Wasserkreislauf stammen, welche Auswirkungen sie auf Mensch und Umwelt haben könnten und welche neuen Technologien es gibt, um sie zu entfernen. Wir grenzen das Thema klar von der allgemeinen Hormonbelastung im Wasser ab und konzentrieren uns auf das, was die Forschung speziell über Östrogene weiß.

Was sind Östrogene und wie gelangen sie ins Wasser?

Östrogene sind eine Gruppe von primär weiblichen Sexualhormonen. Sie steuern wichtige Körperfunktionen wie den Menstruationszyklus, die Schwangerschaft und die Entwicklung weiblicher Geschlechtsmerkmale. Diese Hormone werden aber nicht nur im Körper produziert, sondern auch synthetisch hergestellt und medizinisch eingesetzt, etwa in Form der Antibabypille oder bei Hormonersatztherapien.

Die Hauptquellen für Östrogen im Wasserkreislauf sind:

- Menschliche Ausscheidungen: Ein Großteil der natürlich produzierten und synthetisch zugeführten Östrogene wird vom Körper nicht vollständig abgebaut und über den Urin ausgeschieden. Über das Abwasser gelangen diese Substanzen in Kläranlagen.

- Unsachgemäße Entsorgung: Medikamente, die fälschlicherweise über die Toilette entsorgt werden, tragen ebenfalls zur Belastung bei.

- Landwirtschaft und Tierhaltung: Auch in der Viehwirtschaft werden Hormone eingesetzt. Über Gülle und Abwässer können diese in Böden und Gewässer gelangen, langfristig sogar bis in Grundwasser.

- Industrielle Abwässer: Bestimmte Industriechemikalien, wie Bisphenol A (BPA) aus der Kunststoffproduktion(synthetische Östrogene), können eine östrogenähnliche Wirkung haben und das Wasser belasten.

Herkömmliche Kläranlagen sind oft nicht darauf ausgelegt, diese mikroskopisch kleinen Moleküle vollständig zu eliminieren. So können Restmengen in Flüsse und Seen gelangen, die als Rohwasserquelle für die Trinkwassergewinnung dienen.

Aktuelle Forschung: Wie hoch ist die Belastung wirklich?

Die Konzentrationen von Östrogenen, die im Trinkwasser nachgewiesen werden, sind extrem gering und bewegen sich meist im Nanogramm-pro-Liter-Bereich (ein Nanogramm ist ein Milliardstel Gramm). Das Umweltbundesamt und andere Behörden stufen diese Mengen nach derzeitigem Kenntnisstand als gesundheitlich unbedenklich für den Menschen ein.

Trotzdem nimmt die Forschung das Thema ernst. Ein zentrales Projekt in Deutschland ist HoWiTri („Monitoring von hormonellen Wirkungen im Trinkwasser in Deutschland“), das vom Umweltbundesamt geleitet wird und bis Ende 2024 läuft. Ziel ist es, flächendeckende Daten über das Vorkommen hormonaktiver Substanzen im deutschen Trinkwasser zu sammeln. Hierfür werden Proben aus rund 50 Haushalten bundesweit analysiert. Die Ergebnisse sollen eine evidenzbasierte Grundlage für mögliche zukünftige Regulierungen schaffen.

Die EU hat ebenfalls reagiert und die östrogenwirksamen Substanzen Beta-Östradiol und Nonylphenol auf eine Beobachtungsliste im Rahmen der EU-Trinkwasserrichtlinie gesetzt. Dies verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einer genaueren Überwachung.

Für Östrogene gibt es leider weiterhin keine klaren Vorgaben zur Wasseraufbereitung in Trinkwasser.

Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit

Während die direkte Gefahr für den Menschen durch die geringen Konzentrationen im Trinkwasser als niedrig eingeschätzt wird, sind die ökologischen Folgen besser dokumentiert und besorgniserregender.

Ökologische Folgen für Gewässer

Die deutlichsten Auswirkungen zeigen sich in der Tierwelt, insbesondere bei Fischen. Zahlreiche Studien belegen, dass östrogenwirksame Substanzen in Gewässern zu erheblichen Störungen führen:

- Verweiblichung von Fischen: Männliche Fische, die Östrogenen ausgesetzt sind, können weibliche Merkmale entwickeln. Dazu gehört die Produktion von Vitellogenin, einem Dotterprotein, das normalerweise nur bei Weibchen vorkommt.

- Fortpflanzungsstörungen: Die Fruchtbarkeit männlicher Fische kann sinken, was zu einem Ungleichgewicht in der Population führt und ganze Fischbestände gefährden kann.

- Entwicklungsstörungen: Die normale Entwicklung von Amphibien und anderen Wasserlebewesen kann beeinträchtigt werden.

Bedenklich:

Diese Effekte treten bereits bei Konzentrationen auf, die in Flüssen unterhalb von Kläranlagen gemessen werden. Sie zeigen, dass das Ökosystem weitaus empfindlicher auf diese Spurenstoffe reagiert als der Mensch. Oder wir einfach noch nicht genau erkennen können wie stark der Einfluss auf uns Menschen ist...

Potenzielle Gesundheitsrisiken für den Menschen

Die Forschung zu den Langzeitwirkungen niedrig dosierter Östrogene im Wasser auf den Menschen ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt keine aussagekräftigen Langzeitstudien, die einen direkten Zusammenhang zwischen den im Wasser gefundenen Mengen und spezifischen Krankheiten belegen.

Theoretisch könnte ein dauerhafter, unnatürlicher Östrogeneinfluss den Hormonhaushalt stören. Eine Östrogendominanz wird generell mit Symptomen wie Gewichtszunahme, Menstruationsbeschwerden oder Stimmungsschwankungen bei Frauen in Verbindung gebracht.

Bei Männern könnte ein Überschuss an weiblichen Hormonen theoretisch die Spermienproduktion beeinträchtigen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass solche Effekte bisher nur bei deutlich höheren Expositionen nachgewiesen wurden, als sie durch den Konsum von Leitungswasser entstehen.

Fortschritte bei der Filtertechnologie

Die Herausforderung, Östrogen aus dem Wasser zu filtern, treibt die technologische Entwicklung voran. Forscher arbeiten an neuen Methoden, die effektiver sind als herkömmliche Verfahren.

Ein vielversprechender Ansatz kommt vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort wurde ein Prozess entwickelt, bei dem Aktivkohle-Membranen zum Einsatz kommen. Diese Membranen binden hormonaktive Moleküle effizient, während das Wasser sie passiert. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie große Wassermengen filtern kann und dabei weniger Energie verbraucht als klassische Verfahren wie die Umkehrosmose in Kläranlagen.

Weitere Techniken, die in Kläranlagen zur sogenannten vierten Reinigungsstufe nachgerüstet werden können, umfassen:

- Ozonung: Ozon zerstört die chemische Struktur der Hormonmoleküle.

- Pulveraktivkohle (PAK): Feine Aktivkohlepartikel werden dem Wasser beigemischt, binden die Schadstoffe und werden anschließend wieder herausgefiltert.

Auch für den Hausgebrauch gibt es Filtersysteme, die eine zusätzliche Sicherheit bieten können:

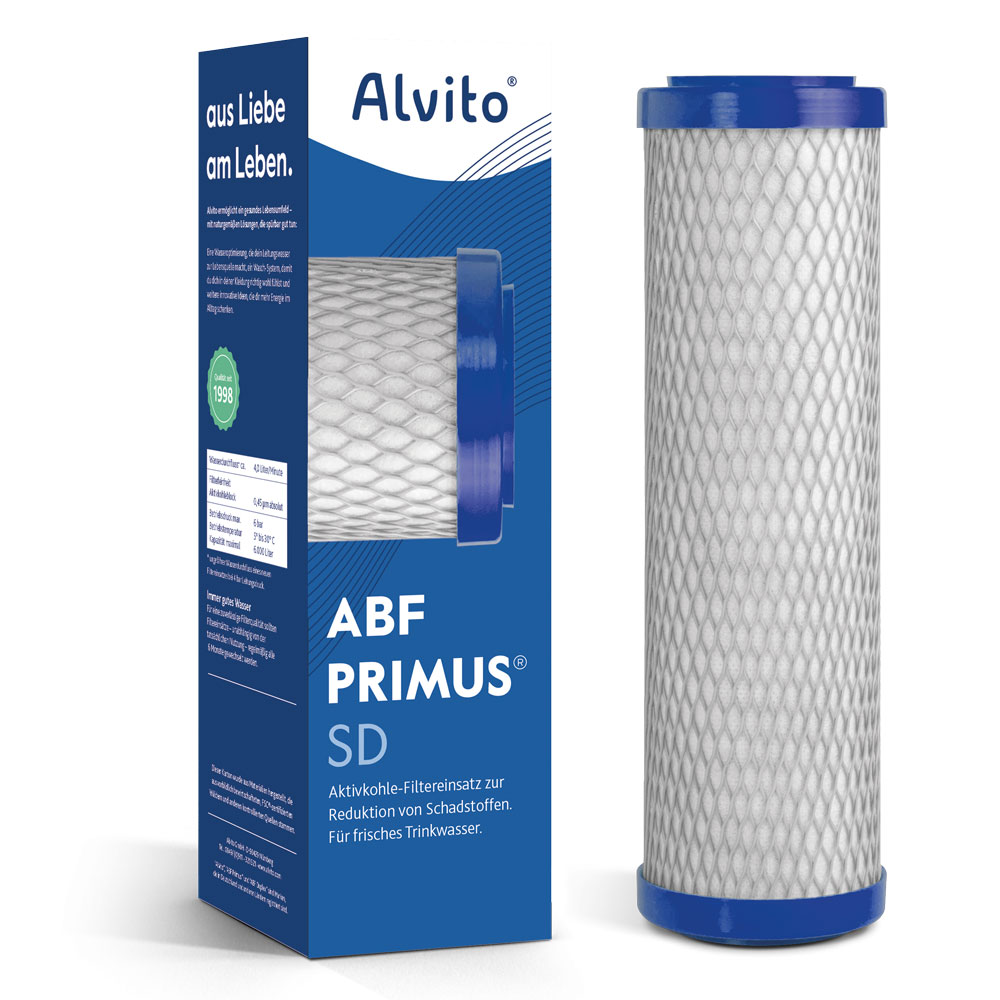

- Aktivkohle-Blockfilter: Sie können organische Verbindungen wie Östrogenrückstände reduzieren.

- Umkehrosmoseanlagen: Diese filtern durch eine sehr feine Membran eine Vielzahl von Stoffen aus dem Wasser, darunter auch Hormone.

Fazit: Vorsorge bin Östrogen im Trinkwasser sinnvoll

Die Faktenlage zeigt: Östrogenverbindungen sind in extrem geringen Spuren im Trinkwasser nachweisbar. Nach aktuellem wissenschaftlichem Stand stellen diese Mengen keine akute Gesundheitsgefahr für den Menschen dar. Projekte wie HoWiTri schaffen jedoch eine solidere Datengrundlage, um zukünftige Risiken besser bewerten zu können.

Deutlich gravierender sind die nachgewiesenen Folgen für die Umwelt, insbesondere für die Tierwelt in unseren Gewässern. Der Schutz der Ökosysteme erfordert daher dringend fortschrittliche Reinigungstechnologien in Kläranlagen.

Für Verbraucher, die auf Nummer sicher gehen wollen, bieten moderne Wasserfilter für den Haushalt eine effektive Möglichkeit, die Konzentration von Östrogenen und anderen Spurenstoffen im eigenen Leitungswasser weiter zu senken.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die im deutschen Leitungswasser gemessenen Konzentrationen an Östrogenen extrem niedrig und gelten als gesundheitlich unbedenklich. Langzeitstudien zur Wirkung dieser Kleinstmengen stehen jedoch noch aus, weshalb die Forschung intensiv weiterläuft.

Derzeit gibt es in der deutschen Trinkwasserverordnung keinen spezifischen Grenzwert für Östrogene. Allerdings wurden die Substanzen Beta-Östradiol und Nonylphenol auf eine EU-weite Beobachtungsliste gesetzt, was eine verstärkte Überwachung zur Folge hat. Für die östrogenwirksame Chemikalie Bisphenol A (BPA) gilt seit 2024 ein Grenzwert.

Ja. Moderne Klärtechnologien wie die Ozonung oder Aktivkohlefilterung können Östrogen wirksam entfernen, doch die gesetzlichen Vorgaben und die notwendige Aufrüstung fehlen. Für den privaten Gebrauch können hochwertige Aktivkohle-Blockfilter oder Umkehrosmoseanlagen die Konzentration von Östrogenen im Trinkwasser deutlich reduzieren.

Der wichtigste Beitrag ist die korrekte Entsorgung von Medikamenten. Alte oder ungenutzte Arzneimittel gehören nicht in die Toilette oder den Ausguss, sondern sollten über Apotheken oder spezielle Sammelstellen entsorgt werden.

Mineralwasser stammt aus tiefen, geschützten unterirdischen Quellen und unterliegt strengen Kontrollen. Es sollte frei von Verunreinigungen wie Hormonrückständen sein. Allerdings wurden auch hier in seltenen Fällen Spuren nachgewiesen, oft durch Verunreinigungen aus Kunststoffflaschen.

- Bundesministerium für Gesundheit (2023) - Monitoring von hormonellen Wirkungen im Trinkwasser in Deutschland (HoWiTri)

- VKI – Verein für Konsumenteninformation (2024) - Östrogene im Leitungswasser

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (2007): Hormonaktive Substanzen und Arzneimittel

- EU-Trinkwasserrichtlinie - aktuelle Fassung mit Orientierungswerten zu hormonähnlichen Substanzen

- Niedersächsisches Ladesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelssicherheit - Östrogene Wirkung von Mineralwasser